«يافا» اليمنية تقضّ مضجع تل أبيب والسعودية لا تفهم الدرس: الحرب نحو مرحلة جديدة

«يافا» اليمنية تقضّ مضجع تل أبيب والسعودية لا تفهم الدرس: الحرب نحو مرحلة جديدة

«يافا» تقضّ مضجع تل أبيب: الحرب نحو مرحلة جديدة

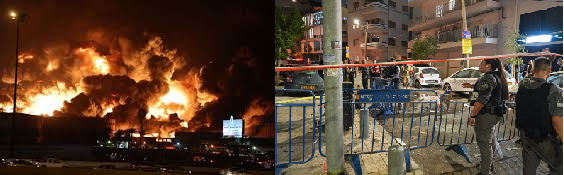

لا يبدو أن «العصر الحجري» الذي أعادت إسرائيل غزّة إليه، في الأشهر التسعة المنصرمة، قادرٌ على ثني حركات المقاومة أو ردعها عن مهاجمة إسرائيل. هذا ما أنبأ به الانفجار الهائل الذي دوّى فوق مستعمرة تل أبيب فجر الجمعة، ووصل صداه إلى أرجاء منطقة المركز التي كانت لا تزال تنبض بالحياة الليلية، وكأنها في دولة أخرى تعيش في زمنٍ موازٍ لزمن الحرب. انفجارٌ اهتزّ معه عصب إسرائيل كلها، لتكتمل الصدمة بتبنّي حركة «أنصار الله» اليمنيّة المسؤولية عن الطائرة الانقضاضية الجديدة «يافا»، والتي هددت الحركة بأنها ستكون عنوان مرحلتها المقبلة التي ستستهدف فيها منطقة تل أبيب التي «لم تعد آمنة»؛ علماً أن الطائرة انفجرت في أحد المباني بالقرب من مبنى للسفارة الأميركية، وأدّت إلى سقوط قتيل إسرائيلي و11 جريحاً.على إثر ذلك، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، مداولات لتقييم الوضع، فيما توعّد وزير الأمن، يوآف غالانت، بـ«محاسبة كل من يضرّ بدولة إسرائيل ويرسل الإرهاب نحوها». أمّا المتحدث باسم الجيش، دانيال هغاري، فأكّد أن «الطائرة المسيّرة أطلِقت من اليمن، وهي إيرانية الصنع من طراز صماد 3، وخضعت لتحسينات لإطالة مدى تحليقها»، فيما أعلن الجيش رسمياً أنه «لا توجد معلومات استخبارية عن أنه كانت هناك نية لاستهداف السفارة الأميركية»، معترفاً بـ«أننا في حرب طويلة، والدفاع الجوي ليس محكماً. وإلى جانب حقيقة أننا أسقطنا بنجاح هدفاً من الشرق، فإننا نحقق في هذا الحدث. وقد رأينا مسارات طائرات مسيّرة حاولت تضليلنا وغيّرت اتجاهها خلال التحليق». وفي وقتٍ سابق لذلك، أعلن الجيش أن تحقيقاً أوّلياً أجراه سلاح الجو أظهر أن «أجهزة الرصد الجوي رصدت الطائرة المسيّرة التي انفجرت في تل أبيب، لكن تقرر عدم اعتراضها، لأنها لم تصنف في منظومة الدفاع الجوي على أنها هدف معادٍ وتهديد جوّي، ولذا، لم يعمل جهاز الإنذار ولم يتمّ إسقاط الهدف، ما يعني أن الحديث لا يدور عن خلل في الأجهزة وإنما هذا خطأ بشري، وأسبابه ليست واضحة بعد ويجري التحقيق فيه».

لكن موقع «واينت» كذّب رواية الجيش، وخصوصاً أن الطائرة حلّقت لمسافة بعيدة جداً، مشيراً، في تقرير، إلى أنه «على ما يبدو لم يرصد أيّ رادار للجيش الإسرائيلي على الأرض وفي الجو أو في البحر الطائرة المسيّرة كي يتم تشغيل صافرات لتحذير السكان ومنع استهداف موقع استراتيجي دولي، هو مبنى السفارة الأميركية في تل أبيب»، واصفاً ما جرى بأنه «عمى مطلق في فترة فيها جميع المنظومات مستنفرة والتأهب مرتفع». ولفت إلى أن ما حدث «يطرح شكوكاً حول مواجهة تهديدات شبيهة في حرب شاملة مقابل حزب الله أو جبهات أخرى». وفي الإطار نفسه، ذكر مركز بحوث «علما» الإسرائيلي أن الطائرة المستخدمة هي مسيّرة يستخدمها «الحوثيون» منذ سنوات، وهي إيرانية الصنع من طراز KAS-04. وبحسب المركز، فإن المسافة القصوى التي بإمكان الطائرة أن تسلكها هي 1700 كلم، بحمولة تزن 40 كلغ من المتفجرات، ولذلك، بحسبه، «قد يكون الحوثيون، إما أنهم أجروا تعديلات على الطائرة لتزيد من سرعتها، أو من قدرتها على الطيران لمسافة أطول، أو قلّلوا كميّة المتفجرات على حساب زيادة كميّة الوقود لتتمكن المسيّرة من الطيران حتّى مسافة 2000 كلم».

دخول يافا على الخط «يعكس مرحلة جديدة في الحرب»

من جهتها، نبهت معلّقة الشؤون العربية في «واينت»، ليؤور بن آري، إلى أنه «لا يمكن تجاهل القوة البشرية الهائلة التي يتمتع بها الحوثيون. ففي الأشهر الأخيرة، أجروا تدريبات ميدانية تحاكي مهاجمة مواقع إسرائيلية والسيطرة عليها. وهم يقومون بتدريب قوّات لاقتحام برّي لإسرائيل، فصحيح أنهم بعيدون جداً جغرافياً، وصحيح أن الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة يوجّه ضربات ضدهم، غير أنهم أثبتوا الليلة أنهم مشكلة كبيرة لإسرائيل». أمّا المحلل العسكري لموقع «واللا»، أمير بوخبوط، فرأى أن الجيش فَشِل الليلة، مجدداً، في الدفاع عن الجبهة الداخلية لإسرائيل، وأن بيانه الأول الذي قال فيه إن الطائرة رُصدت، ولكن نتيجة خطأ بشري لم تُسقط، «يلقي بالكثير من الشكوك، وخصوصاً أن الطائرة ليست صغيرة الحجم، كما أنها أطلقت من مسافة بعيدة». ووصف ما جرى بأنه «خطير جداً» على مستويات عديدة، بينها أن ما سمّاه «محور الشر» يدير حرب استنزاف مقابل إسرائيل.

وشدد على أنّ «من المهم أن نفهم أن التهديد الحقيقي الذي يتعاظم أمام أعين الجميع هو الحرب الكُبرى التي وفقاً للتقديرات ستستخدم فيها أكثر من 5000 مسيّرة انقضاضية من أنواع مختلفة لتهاجم منطقة غوش دان من خلال أماكن إطلاق مختلفة من الشرق الأوسط، فيما منذ 9 أشهر، الجيش الإسرائيلي عموماً، وسلاح الجو خصوصاً يقف على قدميه، ونحن نشارف على إغلاق سنة كاملة أضرّت بلياقة الجيش واستعداده للحرب الكبرى المتعددة الجبهات، التي ما فتئ خطرها يتصاعد ويتعاظم». وأضاف أنه «فجأة نكتشف عدداً لا بأس به من الفجوات بين التهديدات المتصاعدة والحلول المطروحة لها، وخصوصاً عندما نسأل السؤال البسيط: لأيّ تهديد بالضبط بُني سلاح الجو خلال العقد الأخير؟». وتابع أن «التهديد القادم بات هُنا: الطائرات المسيّرة غير المأهولة. التهديد القادم الذي يشكل تحدياً هائلاً للجيوش الغربية الحديثة، هو الأسراب المُحلّقة القادرة على مهاجمة منطقة كبيرة بشكل جماعي». وأشار إلى «أنني لم أسمع حتى الآن عن خطة للجيش الإسرائيلي (لمواجهة هذا التهديد). حتّى الخطة المتعددة السنوات، التي أُرجئت أكثر من مرّة، لا تتضمن ذلك». وما تقدّم، بحسبه، يبرر استمرار الحرب ضد غزة حتّى سحق قوّة «حماس»، على اعتبار أنه «(حتى يحين) موعد قدوم الشر علينا من الشمال، لا نضطرّ إلى تقسيم القوات على أكثر من جبهة، كما هي الحال اليوم».

من جهته، رأى البروفيسور أمتيسا برعام، المستشرق والمتخصص في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا، في حديث إلى صحيفة «معاريف»، أنه «منذ أشهر والحوثيون يهددون بضرب ميناء حيفا أو ساحل إسرائيل على المتوسط. الليلة توصّلوا إلى استنتاج بأن عليهم التنفيذ فعلياً، فهم يرغبون في أن يكونوا مكوّناً مهماً في مقاومة إسرائيل، وضربتهم الليلة هي دليل على ذلك». وطبقاً لبرعام، «على إسرائيل أن تهاجم الحوثيين، من خلال ضرب المناطق الشمالية في اليمن، ما سيردع الحوثيّين عن مهاجمتها، من خلال استهداف إسرائيل مثلاً لمخازن أسلحة، ومقارّ قيادة». وذكرّ بأنه في عام 1967 «فتحنا حرباً على مصر» بسبب إغلاقها مضيق تيران والبحر الأحمر؛ وللمفارقة «فإنه بسبب أعمال الحوثيين، مضيق تيران وميناء إيلان مغلقان أمام الحركة ومعطّلان منذ تسعة أشهر، ولم تسجّل إسرائيل أيّ ردّ فعل إزاء ذلك حتّى الآن. علينا أن نفهم إن لم نعاقبهم، سيستمرون».

إلى ذلك، رأى المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أن دخول «يافا» على الخط «يعكس مرحلة جديدة في الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر، والآخذة في التحول إلى حرب إقليمية ومتعددة الجبهات». السبب أن منطقة تل أبيب عموماً لم تعد تتعرض منذ وقت طويل لإطلاق قذائف صاروخية من غزة، فيما «حزب الله» امتنع عن مهاجمتها حتّى لا تتطور المواجهة إلى حرب شاملة، ولذا، ركّز جل أهدافه حتى بحيرة طبريا، فيما ركّز «الحوثيون» استهدافاتهم على منطقة إيلات. وطبقاً لهرئيل، فإن «إسرائيل بإمكانها، مبدئياً، ضرب أهداف تابعة للحوثيين من الجو. والسؤال، هو ما هي القيمة المضافة لخطوات إسرائيلية كهذه، بعد الهجمات التي نفذها الحلف الغربي بقيادة الولايات المتحدة؟»، وخصوصاً أن «على إسرائيل توزيع مواردها القتالية على مناطق أخرى، تبدو بعضها أنها ذات أولويّة أكثر من غيرها».

السعودية لا تفهم الدرس: مخاطرة بعودة الحرب

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيداً خطيراً في المواقف، بعد التهديدات اليمنية للسعودية، والتي جاءت على خلفية قرار حكومة عدن نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى المحافظات الجنوبية. وإذ أبدت السعودية بعض المرونة في الاتصالات مع أكثر من جهة دولية معنية بالمفاوضات حيال فتح مطار صنعاء، إلا أنها تواصل في المقابل الإصرار على إلغاء بعض القرارات الصادرة عن حكومة الإنقاذ، من مثل منع المعاملات الربوية وسحب فئة المئة ريال المعدنية. وفي المقابل، تصرّ الأخيرة على تنفيذ «خريطة الطريق» المتفق عليها بين الجانبين، والتي كان من المفترض توقيعها لولا الفيتو الأميركي، واشتراط واشنطن وقف هجمات حركة «أنصار الله» في البحرين الأحمر والعربي للسماح بالتوقيع. وفي حال مضت الرياض في الامتثال للفيتو الأميركي، فإن المهل الممنوحة لها من قبل صنعاء لتسوية القضية، توشك على النفاد، ليصبح القرار بيد القوات اليمنية التي وضعت خططاً طويلة الأمد لفرض توازن ردع مع المملكة، قائم على التماثل في الإجراءات الاقتصادية؛ إذ لم يعد مقبولاً بالنسبة إلى «أنصار الله» استمرار الحصار على اليمن، والدفع بالقوى اليمنية إلى حروب داخلية.وإضافة إلى منعها السعودية من التوقيع على «خريطة الطريق»، عمدت الولايات المتحدة، عبر سفارتها في اليمن أو المبعوثين الأميركيين، إلى تكثيف التواصل مع «المجلس الانتقالي الجنوبي» وباقي الفصائل المحسوبة على الإمارات في المحافظات الجنوبية، وميليشيا «حراس الجمهورية» برئاسة طارق صالح في المخا، لتحريضها على الاستمرار في مواجهة «أنصار الله» وعدم الالتفات إلى التوجيهات السعودية. ويكاد لا يخلو أسبوع من لقاء بين فرق السفارة الأميركية في اليمن والفصائل المذكورة، بالتزامن مع توجيه واشنطن، أبو ظبي، بزيادة برامج التدريب لتلك الجماعات، وتزويدها بالأسلحة والمعدات العسكرية بما فيها الطائرات المسيّرة، فيما يشرف ضباط ومستشارون أميركيون بأنفسهم على التدريب ونشر الأسلحة على جبهات القتال.

ومنذ اليوم الأول لتشكيل تحالف «حارس الازدهار» برئاسة واشنطن، تكثّفت الاتصالات بين الأخيرة والفصائل المموّلة من دولة الإمارات، ولا سيما «الانتقالي»، وكان آخرها اللقاء الذي جمع السفير الأميركي في اليمن، ستيفن فاجن، الأربعاء الماضي، برئيس «الانتقالي»، عيدروس الزبيدي. والذي جاء إثر سريان معلومات عن أن كل أعضاء «المجلس الرئاسي» وقّعوا وثيقة سعودية تدعو إلى وقف قرارات البنك المركزي في عدن. وكان أعضاء «المجلس الرئاسي» الثمانية، المختلفون على كل شيء تقريباً، قد توحّدوا دعماً لقرارات بنك عدن، وأصرّوا على تنفيذها، قبل أن يتّصل السفير السعودي، محمد آل جابر، برئيس المجلس، رشاد العليمي، ليبلغه بوجوب إلغاء تلك القرارات فوراً، وذلك بعد ساعات من التهديد الأول لقائد حركة «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، للسعودية، وتحميله إياها مسؤولية الإجراءات الأخيرة، وهو ما أشّر إلى الخوف من تنفيذ التهديدات اليمنية بالهجوم على منشآت حيوية في المملكة.

إلا أنه بعد لقائه بالسفير فاجن، قال الزبيدي إن «المجلس الرئاسي جاهز للانخراط في أي جهود إقليمية ودولية تهدف إلى وضع حد للإرهاب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي في اليمن والمنطقة سلماً أو حرباً»، مضيفاً، في بيان، أن «القضاء على تهديد الحوثي يتطلّب استراتيجية ردع شاملة محلية وإقليمية ودولية». ويمثل ذلك تساوقاً مع تحركات السفير الأميركي، والتي تركّز على تحريض القوى المحلية التابعة لـ«التحالف العربي» على التصعيد، بدعوى الحرص على «الإصلاحات الاقتصادية والإدارية» التي يعمل عليها «المجلس الرئاسي» وحكومة عدن لتفعيل مؤسسات الدولة والارتقاء بعملها، بما في ذلك سلسلة الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في عدن، والهادفة إلى إيقاف ما يسميه «العبث الحوثي بالقطاع المصرفي»، فيما جوهر التحركات الأميركية قائم على مواجهة التحدي الذي تمثله «أنصار الله» للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

على أن تطرّف الزبيدي في مواقفه يستفزّ الجنوبيين أنفسهم؛ إذ في كل معركة في اليمن ومحيطه، تعلو الأصوات في المحافظات الجنوبية بأن هذه الأخيرة «ليست بندقية للإيجار» أو «وقوداً لحروب الآخرين». ورغم ذلك، لا يفتأ الزبيدي يقدّم عروضاً إلى الجانب الأميركي بلعب دور محوري في حماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، واضعاً ميليشياته تحت تصرف الولايات المتحدة. وفي حين يلوم «الانتقالي» دول الإقليم لرفضها المشاركة في تحالف «حارس الازدهار»، ويعترف بأن التحالف المذكور فاشل ولن يحقق أهدافه من دون دول «التحالف العربي» (السعودية والإمارات) إضافة إلى مصر، فإنه عادة ما يقدّم نفسه على أنه بديل من الغياب الإقليمي والعربي.